Warum Tragen?

Moderne Eltern gehen heute instinktiv und aus dem Bauch heraus auf die Bedürfnisse ihrer Kinder ein. Babys werden nach Bedarf gestillt, sie werden gewiegt, sie werden getragen. Trotzdem herrscht oft viel Verunsicherung bei den Eltern. Die Gesellschaft erwartet von Euch oft genau das Gegenteil dessen was Euch Euer Bauchgefühl sagt. Warum also möchten unsere Kinder so gerne getragen werden?

Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr etwas über die Hintergründe, die Bedeutung und die Geschichte des Tragens von Babys!

Die Geschichte des Tragens in Europa

Trage-Tradition in Europa?

Der Kinderwagen wurde Ende des 19. Jahrhunderts erfunden und von Queen Victoria hoffähig gemacht. Der Einzug dieses rollenden Gefährtes in die Säuglingspflege war eine logische Konsequenz aus der gängigen Praxis der Kinderbetreuung besser gestellter Gesellschaftsschichten. In wohlhabenden Familien war es seit langem üblich, Kinder von Ammen und Kindermädchen betreuen zu lassen, teils sogar gänzlich außerhalb des eigentlichen Familienkreises.

Der Kinderwagen wurde Ende des 19. Jahrhunderts erfunden und von Queen Victoria hoffähig gemacht. Der Einzug dieses rollenden Gefährtes in die Säuglingspflege war eine logische Konsequenz aus der gängigen Praxis der Kinderbetreuung besser gestellter Gesellschaftsschichten. In wohlhabenden Familien war es seit langem üblich, Kinder von Ammen und Kindermädchen betreuen zu lassen, teils sogar gänzlich außerhalb des eigentlichen Familienkreises.

Sich als Eltern nicht direkt um die Kinderpflege kümmern zu müssen, war Zeichen eines gut gestellten Hauses mit genügend Personal, das für die Kinder sorgte, und somit bevölkerten Kindermädchen mit Kinderwagen die Straßen und Parks vor allem der Städte, wo der Ausbau von Straßen und Wegen schneller vonstatten ging als auf dem Lande. Der Kinderwagen ist gleichzeitig ein Zeichen für die zu dieser Zeit übliche Distanz zwischen Mutter und Kind in besseren Kreisen.

Doch wie handhabten die nicht so gut gestellten Familien die Kinderbetreuung, und auch vor der "Epoche" des Kinderwagens mussten Kinder transportiert worden sein?

Nur wenige historische Belege

Die Geschichtsschreibung, auch Kunst- und Kulturgeschichte ließen häufig die Lebensbereiche ärmerer oder durchschnittlicher Familien außer Acht, so dass unser Bild von vergangenen Kulturepochen nur das der gehobenen Gesellschaftsschichten widerspiegelt.

Die Geschichtsschreibung, auch Kunst- und Kulturgeschichte ließen häufig die Lebensbereiche ärmerer oder durchschnittlicher Familien außer Acht, so dass unser Bild von vergangenen Kulturepochen nur das der gehobenen Gesellschaftsschichten widerspiegelt.

Aber es finden sich auf alten Darstellungen doch immer wieder auch Motive aus dem bäuerlichen Leben oder - zumindest als Teilaspekt - aus dem ärmerer Familien. Rembrandt zeichnete z. B. ein Frau mit einem auf dem Rücken gebundenen Kind (Bild ganz unten links), es wurden Mütter in bäuerlicher Tracht abgebildet,die ihren in einem Tragetuch eingebundenen Säugling zärtlich betrachten, auch eine schwedische Mutter in sonntäglich aufwendiger Kleidung ist zu finden, die ihr Kind in einem nahezu modern anmutenden Tragesack auf dem Rücken trägt (Bild links). Ein spätmittelalterliches Gemälde in einer italienischen Kapelle, das die heilige Familien auf der Flucht aus ägypten zeigt , entspricht in manchen Aspekten den Gegebenheiten während der Entstehung des Bildes; und so dürfte es im Mittelalter üblich gewesen sein, dass Mütter, wie die in dem Bild dargestellte Maria, ihre Kinder in einem Tuch umgebunden mitnahmen. So lässt sich doch nach und nach einiges finden, was belegt, dass Tragen von Kindern auch in Europa verbreitet war (Chamberlain 1997, Manns, Schrader 1995, Zglinicki 1979).

Die Landbevölkerung verwendet Tragehilfen

Es ist eine traurige Tatsache, auf solche Darstellungen zurückgreifen zu müssen, um uns dies zu verdeutlichen. Wie es scheint, ist die - bis zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gültige - Tradition, Kinder während des ersten Lebensjahrs ständig mitzunehmen, weitgehend vergessen. Oft waren hieran alle Frauen der Familie beteiligt, neben Mutter und Tanten auch ältere Schwestern. Nur noch vereinzelt findet man heute Berichte oder Erzählungen hierüber, die vor allem aus dem bäuerlichen Bereich stammen. Und die Erinnerungen enden in den vierziger Jahren. - übrigens war es auch durchaus üblich, die kleinsten Kinder nicht alleine schlafen zu lassen. Sie hatten ihre Schlafstatt nicht unbedingt bei den Eltern, jedoch bei anderen Erwachsenen (Chamberlain 1997).

Es ist eine traurige Tatsache, auf solche Darstellungen zurückgreifen zu müssen, um uns dies zu verdeutlichen. Wie es scheint, ist die - bis zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gültige - Tradition, Kinder während des ersten Lebensjahrs ständig mitzunehmen, weitgehend vergessen. Oft waren hieran alle Frauen der Familie beteiligt, neben Mutter und Tanten auch ältere Schwestern. Nur noch vereinzelt findet man heute Berichte oder Erzählungen hierüber, die vor allem aus dem bäuerlichen Bereich stammen. Und die Erinnerungen enden in den vierziger Jahren. - übrigens war es auch durchaus üblich, die kleinsten Kinder nicht alleine schlafen zu lassen. Sie hatten ihre Schlafstatt nicht unbedingt bei den Eltern, jedoch bei anderen Erwachsenen (Chamberlain 1997).

Weil es einfach praktisch ist

Auch dies geriet in Vergessenheit oder in Verruf. - Aber manches Mal tauchen verblüffende Belege für eine Trage-Tradition auch in Deutschland auf. Vor allem bäuerliche Kleidung hält so manche überraschung parat, nicht nur Tücher wurden eingesetzt, sondern manche Mäntel weisen Besonderheiten speziell für das Tragen von Kindern auf oder können mit wenigen Handgriffen so umfunktioniert werden, dass das Tragen erleichtert wird. Kinder zu tragen und Körperkontakt zu gewähren, war anscheinend vor allem in bäuerlich-ländlichen Gebieten durchaus gegeben. Oft wurde es jedoch mit Armut und Zugehörigkeit zu ungebildeten Gesellschaftsschichten verknüpft, doch die sorgfältige Kleidung auf manchen Bildern widersprechen dieser Vorstellung, auch wenn das Tragen der Säuglinge für Menschen auf der Wanderschaft am bedeutsamsten war, die sicherlich nicht zu den wohlhabenden Bevölkerungskreisen gehörten.

Früher hatte man andere Erziehungsziele

Die Distanz der Eltern zu ihren Kindern, die Vorstellung frühzeitig mit der Erziehung beginnen zu müssen, sie nicht zu verwöhnen und früh auf die Härte des Lebens vorbereiten zu wollen, waren in gehobeneren Kreisen zu Beginn des letzten Jahrhunderts gang und gäbe. Dass ein Kind beginnend im Säuglingsalter an die gesellschaftlichen Erfordernisse gewöhnt und entsprechend erzogen werden müsse, erreichte jedoch in der Zeit des Nationalsozialismus eine besondere Ebene.

Die Distanz der Eltern zu ihren Kindern, die Vorstellung frühzeitig mit der Erziehung beginnen zu müssen, sie nicht zu verwöhnen und früh auf die Härte des Lebens vorbereiten zu wollen, waren in gehobeneren Kreisen zu Beginn des letzten Jahrhunderts gang und gäbe. Dass ein Kind beginnend im Säuglingsalter an die gesellschaftlichen Erfordernisse gewöhnt und entsprechend erzogen werden müsse, erreichte jedoch in der Zeit des Nationalsozialismus eine besondere Ebene.

Die Erziehung eines Kindes begann sofort nach der Geburt unter dem Zeichen des Nicht-Verwöhnens und frühzeitiger Disziplinierung. In den Erziehungsratgebern dieser Zeit wird von zu viel Körperkontakt abgeraten, selbst Wickeln und Baden sollte zügig vonstatten gehen, kein "Gespiele" und "Getändele", ein Säugling sollte möglichst wenig aus seinem Bettchen, das in einem separaten Zimmer zu stehen hatte, herausgenommen und möglichst wenig getragen werden.

Emotionen, Nähe und Geborgenheit waren verdächtig

Großeltern wurden vor allem misstrauisch begutachtet, da sie anscheinend die verwerfliche Tendenz hatten, Kindern ihre Beachtung zu schenken, sie auf den Arm zu nehmen und herumzutragen wünschten, sich mit ihnen beschäftigen wollten und sie so unmäßig verwöhnen und ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken würden. Regelmäßig eingehaltenes, pünktliches Stillen wird als entscheidender Beginn der Erziehung eines Kindes schon in den ersten Lebenswochen angegeben, und auch hier galt: möglichst wenig Körperkontakt und ein zeitlich festgesetzter Rahmen für die Trinkzeit. "trödelte" der Säugling herum, sollte er sofort abgelegt werden. Ihm wurde sowieso nur, wenn nicht extrem geringes Gewicht oder Krankheit es erforderten, maximal 20 Minuten gewährt damit er bereits frühzeitig lernte, dass er sich festen Regeln anzupassen hat und sich fügen muss. - Und natürlich darf nicht auf Schreien reagiert werden (Haarer 1938, Chamberlain 1997).

Ziel war die Formung treuer Staatsbürger

Foto: deutscheMutter

Der Ratgeber "Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind" von Johanna Haarer erschien 1934 und erreichte enorme Verbreitung. Mütterschulungen basierten auf diesem Buch, die selbst in entlegendsten Gebieten auf dem Land abgehalten wurden. Es fehlte bis dahin nicht an Säuglingspflegebüchern, die kind- und müttergerechtere Vorstellungen vertraten. Doch dieses Buch entsprach den Interessen des nationalsozialistischen Staates und wurde als Mittel zur Einflussnahme bewusst eingesetzt, die Lancierung seiner Verbreitung war daher nur konsequent, um bereits von Kindesbeinen an Einfluss auf die Bürger zu haben. überraschend war jedoch, dass dieses Buch auch nach 1945 weiterhin aufgelegt wurde, wenn auch mit verändertem Titel: "Die Mutter und ihr erstes Kind". Die letzte, zugegeben etwas überarbeitete, Auflage erschien übrigens 1987.

Quelle: www.didymos.de

Ein Relikt aus alten Zeiten

Im Thüringer Raum wurde bis in die 1960er Jahre des vergangenen Jahrtausends in einem sogenannten "Hockmantel" getragen. Dieser war hauptsächlich im Thüringer Wald verbreitet und gehört in einigen Orten dort zur traditionellen Tracht.

Im Thüringer Raum wurde bis in die 1960er Jahre des vergangenen Jahrtausends in einem sogenannten "Hockmantel" getragen. Dieser war hauptsächlich im Thüringer Wald verbreitet und gehört in einigen Orten dort zur traditionellen Tracht.

Diese Art das Kind "fortzubewegen" geriet leider aufgrund der Verbreitung des Kinderwagens und aus dem Grund das viele sich dieses "moderne" Gefährt endlich leisten konnten, in Vergessenheit. Es gibt ihn allerdings noch, den Hockmantel. Historische Exemplare davon kann man sogar erwerben. Eine wirkliche Alternative zu den modernen Tragehilfen von heute ist er allerdings nicht. (sieht auch nicht soooo schick aus!)

Der Hockmantel besteht aus mehreren Lagen Stoff, teilweise richtig schwerer Walk oder Loden, und wurde wie ein Umhang angelegt. In eine rechts innen integrierte Stoffschlinge konnte man sich das Kind dann aus die Hüfte setzen. Der Umhangstoff wurde dann um beide, Tragenden und Kind, gewickelt. Allerdings war noch eine stützende Hand am Po des Kindes nötig. Aber immerhin! Das Kind war gehalten und gewärmt!

Einen Original Thüringer Hockmantel dürft ihr in Trageliese´s Hofladen bestaunen und gerne auch ausprobieren!

Die grosse Bedeutung des Getragenwerdens

von Jean Liedloff

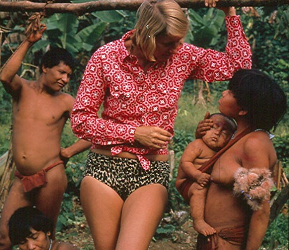

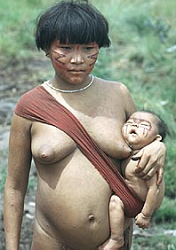

In den zweieinhalb Jahren, die ich unter Steinzeit-Indiandern im südamerikanischen Dschungel verbrachte (nicht an einem Stück, sondern während fünf einzelner Expeditionen, zwischen denen lange Zeiten der Reflexion lagen), erkannte ich, daß unsere menschliche Natur nicht das ist, was wir traditionellerweise glauben. Babys des Yequanastammes benötigen keineswegs Ruhe und Frieden zum Einschlafen, sondern dösten selig, wann immer sie müde waren, während die Männer, Frauen oder Kinder, die sie gerade trugen, tanzten, rannten, liefen, schrien oder Kanus paddelten. Kleinkinder spielten den ganzen Tag miteinander, ohne sich zu streiten oder zu schlagen, und sie gehorchten ihren Eltern sofort und freiwillig.

In den zweieinhalb Jahren, die ich unter Steinzeit-Indiandern im südamerikanischen Dschungel verbrachte (nicht an einem Stück, sondern während fünf einzelner Expeditionen, zwischen denen lange Zeiten der Reflexion lagen), erkannte ich, daß unsere menschliche Natur nicht das ist, was wir traditionellerweise glauben. Babys des Yequanastammes benötigen keineswegs Ruhe und Frieden zum Einschlafen, sondern dösten selig, wann immer sie müde waren, während die Männer, Frauen oder Kinder, die sie gerade trugen, tanzten, rannten, liefen, schrien oder Kanus paddelten. Kleinkinder spielten den ganzen Tag miteinander, ohne sich zu streiten oder zu schlagen, und sie gehorchten ihren Eltern sofort und freiwillig.

Der Gedanke, ein Kind zu bestrafen, ist diesen Menschen offenbar nie gekommen, dennoch zeigt ihr Verhalten nichts, was als Nachgiebigkeit bezeichnet werden könnte. Kein Kind würde im Traum daran denken zu stören, zu unterbrechen oder von einem Erwachsenen bedient zu werden. Und ab dem Alter von vier Jahren trugen Kinder mehr zum Arbeitskräftepotential ihrer Familie bei als sie selbst Arbeit anderer erforderten.

Die getragenen Babys schrien fast nie und faszinierenderweise traten und boxten sie nicht, wölbten nicht den Rücken oder strampelten mit Händen und Füßen. Sie saßen ruhig in ihren Schlingen oder schliefen auf jemandes Hüfte - und widerlegen den Glauben, daß Babys strampeln müssen, "um ihre Muskeln zu kräftigen". Sie erbrachen sich auch nicht, außer wenn sie schwer krank waren, und litten nicht unter Blähungen. Wenn sie sich während der ersten Monate des Krabbelns und Laufens erschreckten, erwarteten sie nicht, daß jemand zu ihnen kam, sondern gingen selbst zu ihren Müttern oder anderen Betreuungspersonen, um sich soweit beruhigen zu lassen, wie sie es gerade brauchten, bevor sie ihre Erkundungen wiederaufnahmen. Ohne Beaufsichtigung verletzten sich auch die Kleinsten nur äußerst selten. Ist ihre "menschliche Natur" anders als unsere? Manche Leute glauben tatsächlich, daß dem so sei, aber natürlich gibt es nur eine menschliche Art. Was können wir also von den Yequana lernen?

Unsere angeborenen Erwartungen

In erster Linie können wir versuchen, die prägende Kraft dessen, was ich die Phase des Getragenwerdens nenne, voll zu erfassen. Diese Phase beginnt mit der Geburt und endet mit dem Beginn des Kriechens, wenn das Kind in der Lage ist, sich aus eigenem Willen von seiner Betreuungsperson zu entfernen bzw. zu ihr zurückzukehren. Diese Phase beinhaltet, daß das Kind in immerwährendem körperlichem Kontakt mit einem Erwachsenen oder einem älteren Kind steht.

Zuerst beobachtete ich bloß, daß diese Erfahrung des Getragenwerdens eine beeindruckend gesunde Wirkung auf die Babys hatte und daß es keine "Belastung" darstellte, sie zu betreuen. Ihre Körper waren weich und paßten sich jeder Bewegung ihrer Träger angenehm an - einige ließen ihre Babys sogar an den Handgelenken ihren Rücken hinunterbaumeln. Das soll nicht heißen, daß ich diese Position empfehle, aber die Tatsache, daß es möglich ist, zeigt den breiten Spielraum, in dem Wohlbefinden für ein Baby geschaffen werden kann. Im Gegensatz dazu steht das verzweifelte Unbehagen der Kinder, die fürsorglich in eine Wiege oder einen Kinderwagen gelegt wurden, sorgfältig zugedeckt und verlassen, wo sie starr vor Verlangen nach dem lebendigen Körper werden, an dem von Natur aus ihr rechtmäßiger Platz ist - der Körper von jemandem, der ihr Schreien "glaubt" und ihr Verlangen mit offenen Armen erfüllt.

Woher kommt diese Unfähigkeit in unserer Gesellschaft? Von Kindheit an wird uns beigebracht, unserem instinktiven Wissen nicht zu vertrauen. Man sagt uns, daß Eltern und Lehrer es am besten wissen und daß, wenn unsere Gefühle nicht mit ihren Ideen übereinstimmen, wir unrecht haben. Gewöhnt, unseren Gefühlen zu mißtrauen oder sie vollständig anzuzweifeln, sind wir leicht davon zu überzeugen, nicht zu glauben, daß das schreiende Baby sagt: "Du sollst mich halten!", "Laß mich an deinem Körper schlafen", "Verlaß mich nicht!". Stattdessen weisen wir unsere natürliche Antwort zurück und folgen der gängigen Mode, die von den "Experten" für Kindererziehung vorgegeben wird. Der Vertrauensverlust in unser inneres Wissen und Können läßt uns ein Buch nach dem anderen zu Rate ziehen, da eins nach dem anderen versagt.

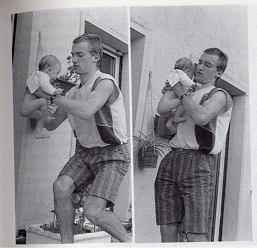

Foto: liedloff1

Es ist wichtig zu verstehen, wer die wirklichen Experten sind. Der zweitbeste Experte für Kindererziehung ist in uns, genau wie er in jeder überlebenden Art ist, die, per Definition, wissen muß, wie sie für ihren Nachwuchs zu sorgen hat. Der größte Experte von allen ist natürlich das Baby selbst - durch Millionen von Jahre von der Evolution dazu programmiert, durch Geräusch oder Handlung seiner Art zu signalisieren, wenn es falsch behandelt wird. Evolution ist ein sich stets selbst verbessernder Prozeß, der unser inneres Verhalten mit großartiger Präzision geschliffen hat. Die Zeichen des Babys, das Verstehen der Zeichen durch seine oder ihre Umgebung, der Impuls, ihm zu gehorchen - all dies ist Teil des Charakters unserer Art.

Der überhebliche Verstand hat sich als unfähig erwiesen, die wirklichen Bedürfnisse menschlicher Babys zu erkennen. Die Frage ist oft: Soll ich das Baby aufnehmen, wenn er oder sie schreit? Oder soll ich es erst eine Weile schreien lassen? Oder soll ich das Baby schreien lassen, so daß dieses Kind merkt, wer hier zu bestimmen hat, damit kein "Tyrann" aus ihm wird?

Kein Baby würde irgendeiner dieser auferlegten Verhaltensweisen zustimmen. Einstimmig teilen sie uns durch die deutlichsten Zeichen mit, daß sie gar nicht erst abgelegt werden sollten. Da diese Möglichkeit in der heutigen westlichen Zivilisation weitgehend nicht befürwortet wird, bleibt das Verhältnis zwischen Eltern und Kind unverrückbar feindselig. Das Spiel dreht sich darum, wie das Kind dazu gebracht wird, in seiner Wiege zu schlafen, dem Schreien des Babys nachzugeben oder nicht wird nicht erwogen. Obwohl Tine Thevenins Buch Das Familienbett und andere ein Stück weit in die Richtung gegangen sind, Kinder bei ihren Eltern schlafen zu lassen, ist der wichtigste Grundsatz nicht klargestellt worden: Handlungen gegen unsere menschliche Natur führen unweigerlich zum Verlust des Wohlbefindens.

Sobald wir erst einmal das Prinzip des Respekts für unsere inneren Erwartungen verstanden und akzeptiert haben, werden wir in der Lage sein, genau herauszufinden, was diese Erwartungen sind - mit anderen Worten, an welche Erfahrungen die Evolution uns gewöhnt hat.

Die prägende Rolle des Getragenwerdens

Wie kam ich dazu, die Phase des Getragenwerdens als so entscheidend für die menschliche Entwicklung zu betrachten? Zunächst sah ich die entspannten und glücklichen Menschen in den Wäldern Südamerikas ihre Babys herumschleppen und nie absetzen. Nach und nach erkannte ich den Zusammenhang zwischen dieser einfachen Tatsache und ihrer Lebensqualität. Später kam ich zu gewissen Schlußfolgerungen darüber, wie und warum der ununterbrochene Kontakt mit einer aktiven Betreuungsperson so wichtig ist für die Anfangsphase der nachgeburtlichen Entwicklung.

Erstens scheint es so, daß die Person, die das Baby trägt (üblicherweise die Mutter in den ersten Monaten, dann oft ein vier- bis zwölfjähriges Kind, das das Baby zum Stillen zu seiner Mutter bringt), den Grund für spätere Erfahrungen legt. Das Baby ist passiv beteiligt am Laufen, Gehen, Reden, Arbeiten und Spielen der Person, die es trägt. Diese einzelnen Aktivitäten, das Tempo, die Betonung der Sprache, die unterschiedlichen Anblicke, Tag und Nacht, die Temperaturunterschiede, Nässe und Trokkenheit und die Geräusche des gemeinsamen Lebens bilden die Grundlage für die aktive Teilnahme des Babys am Leben, die mit sechs oder acht Monaten mit Kriechen, Krabbeln und dann Laufen beginnen wird. Ein Baby, das diese wichtige Zeit in einer ruhigen Wiege liegend verbracht oder nur das Innere eines Kinderwagens oder den Himmel gesehen hat, wird den größten Teil dieser wichtigen Erfahrung versäumt haben.

Wegen des kindlichen Bedürfnisses, am Leben teilzuhaben, ist es wichtig, daß die Betreuer nicht nur stillsitzen und das Baby anstarren oder gelegentlich fragen, was das Baby möchte, sondern selbst ein aktives Leben führen. Gelegentlich kann man nicht widerstehen, ein Baby mit Küssen zu überschütten; allerdings ist ein Baby, das darauf programmiert ist, dich und dein aktives Leben zu beobachten, verwirrt und frustriert, wenn du deine Zeit damit verbringst, das Baby und sein Leben zu beobachten. Ein Baby, das damit beschäftigt ist, zu erkennen, wie das Leben ist, wird in Verwirrung gestürzt, wenn du es um Entscheidungen bittest.

Die zweite wichtige Funktion des Getragenwerdens wurde anscheinend von jedermann übersehen (auch von mir, bis Mitte der sechziger Jahre). Getragenwerden gibt Babys die Möglichkeit, ihre überschüssige Energie zu entladen, bevor sie selbst dazu in der Lage sind. In den Monaten, bevor sie sich aus eigener Kraft fortbewegen können, nehmen Babys Energie durch Nahrung und Sonnenlicht auf. Deshalb braucht ein Baby den ständigen Kontakt mit dem Energiefeld einer aktiven Person, die die überschüssige Energie beider entladen kann. Dies erklärt, warum die Yequanababys so eigenartig entspannt sind - warum sie nicht strampeln, sich wölben, beugen oder steif machen, um sich von der unangenehmen Ansammlung von Energie zu befreien.

Um dem Baby die optimale Erfahrung des Getragenwerdens zu ermöglichen, müssen wir unsere eigene Energie effizient entladen. Man kann ein quengelndes Baby sehr schnell beruhigen, indem man mit ihm rennt, springt, tanzt oder wie auch immer man seinen eigenen Energieüberschuß entlädt. Eine Mutter oder ein Vater, die plötzlich etwas zu besorgen haben, brauchen nicht zu sagen: "Hier, nimm du das Baby. Ich gehe schnell etwas einkaufen." Derjenige, der einkaufen geht, kann das Baby einfach mitnehmen. Je mehr Aktivität, um so besser! Babys - und Erwachsene - stehen unter Spannung, wenn der Energiekreislauf ihrer Muskeln behindert ist. Ein Baby, das vor nicht entladener Energie überschäumt, verlangt nach Aktivität: Ein sprunghafter Galopp durchs Wohnzimmer oder ein Geschaukeltwerden an den Händen oder Füßen des Kindes. Das Energiefeld des Babys wird augenblicklich die Entladung durch den Erwachsenen nutzen. Babys sind nicht so zerbrechlich, daß wir sie nur mit Samthandschuhen anfassen dürften. Tatsächlich kann ein Baby, das in dieser prägenden Phase als zerbrechlich behandelt wird, davon überzeugt werden, daß er oder sie zerbrechlich ist.

Um dem Baby die optimale Erfahrung des Getragenwerdens zu ermöglichen, müssen wir unsere eigene Energie effizient entladen. Man kann ein quengelndes Baby sehr schnell beruhigen, indem man mit ihm rennt, springt, tanzt oder wie auch immer man seinen eigenen Energieüberschuß entlädt. Eine Mutter oder ein Vater, die plötzlich etwas zu besorgen haben, brauchen nicht zu sagen: "Hier, nimm du das Baby. Ich gehe schnell etwas einkaufen." Derjenige, der einkaufen geht, kann das Baby einfach mitnehmen. Je mehr Aktivität, um so besser! Babys - und Erwachsene - stehen unter Spannung, wenn der Energiekreislauf ihrer Muskeln behindert ist. Ein Baby, das vor nicht entladener Energie überschäumt, verlangt nach Aktivität: Ein sprunghafter Galopp durchs Wohnzimmer oder ein Geschaukeltwerden an den Händen oder Füßen des Kindes. Das Energiefeld des Babys wird augenblicklich die Entladung durch den Erwachsenen nutzen. Babys sind nicht so zerbrechlich, daß wir sie nur mit Samthandschuhen anfassen dürften. Tatsächlich kann ein Baby, das in dieser prägenden Phase als zerbrechlich behandelt wird, davon überzeugt werden, daß er oder sie zerbrechlich ist.

Eltern können ohne weiteres die Meisterschaft erreichen, die mit dem Verständnis des Energieflußes einhergeht. Währenddessen lassen sich viele Wege finden, dem Baby zu helfen, den entspannten Muskelzustand des angestammten Wohlbefindens zu erhalten und dem Baby etwas von der Ruhe und Annehmlichkeit zu geben, die ein Kind braucht, um sich in dieser Welt Zuhause zu fühlen.

Erschienen in: Mothering Magazine, Winter 1989. Originaltitel: The importance of the In-Arms Phase

übersetzung ins Deutsche: Sonja Werle, Frankfurt

Gipfelstürmer brauchen ein Basislager

von Ulla Junghänel

Schon in Geburtsvorbereitungskursen wird heute darüber gesprochen, wie wichtig die ersten Stunden nach der Geburt für die Mutter-Kind-Bindung ist. In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Begriff „Bonding“.

Schon in Geburtsvorbereitungskursen wird heute darüber gesprochen, wie wichtig die ersten Stunden nach der Geburt für die Mutter-Kind-Bindung ist. In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Begriff „Bonding“.

Babys haben von Anfang an das Grundbedürfnis sich an eine Person zu binden. Babys bringen einiges mit, damit die Mutter/Eltern eine Bindung mit dem Säugling eingeht.

Unter Bonding versteht man das erste Kennenlernen von Mutter und Kind außerhalb des Bauches.

Tatsächlich hat ja das gegenseitige Kennenlernen schon im Mutterleib begonnen. Typisch für dieses Kennenlernen ist auch ein bestimmtes Verhalten der Mutter, meist gleich nach der Geburt: das Baby wird von Kopf bis Fuß betrachtet, meist geschieht dies unbewusst: Zehen und Finger werden gezählt, Beine, Arme, Bauch, Rücken und Kopf „abgescanned“. Viele Mütter streichen erstmal samt mit den Fingern über den Körper des Kindes und oftmals folgt erst danach das erste kleine Gespräch. Dieses vielfach beobachtete mütterliche Verhalten dient wohl dem Zweck dieses Baby als das eigene anzunehmen.

Für die Entstehung einer gesunden Bindung spielen eine Reihe von Faktoren eine Rolle. Zum einen arbeitet das Baby aktiv mit, dass Bindung entsteht, z.B. durch Mimik und Gestik. Die Mutter hat von der Natur die Ausschüttung des Hormones „Prolaktin“ mitbekommen, neben Oxytocin, ein sogenanntes Glückshormon, das es leichter macht das Baby anzunehmen. Stillen führt zu einer weiteren Ausschüttung dieses Hormons. Und hier eine zusätzliche faszinierende Entdeckung: durch das Saugen an der Brust wird in den Zellverbänden des Zwischenhirns, dem Hypothalamus eine Zellschranke aufgelöst, so dass die Hormone direkt Einfluss auf das Nervensystem haben. Der Weg über den Kopf wird umgangen, die Stillende reagiert eher instinktiv.

Die Bindungsforschung, die mit dem britischen Kinderarzt und Kinderpsychiater in den 1940er Jahren ihren Beginn hatte, unterscheidet vier Phasen der Bindungsentwicklung:

VORBINDUNGSPHASE

In den ersten 6 Wochen unterscheidet ein Baby noch nicht die Bezugspersonen von anderen. Es zeigt keine Aufregung, wenn es mit einer unbekannten Person alleine gelassen wird.

ENTSTEHUNGSPHASE DER BINDUNG

Im Alter von 6 Wochen bis 8 Monaten lernt ein Säugling, Unterschiede zu erkennen. Der Säugling bevorzugt nun bekannte Personen, akzeptiert in der Regel aber auch noch unbekannte Personen.

BINDUNGSPHASE

Zwischen 8 und 24 Monaten baut sich die Bindung zur primären Bezugsperson, in den meisten Fällen die Mutter, auf. Fremdeln beginnt etwa mit 9 Monaten, zeigt also die ersten Trennungsängste, wenn die Bindungsperson nicht da ist. Gesteigerte Mobilität ermöglicht es dem Kind, der Bezugsperson hinterher zu krabbeln oder durch „Sprache“ bemerkbar zu machen. Etwa um den ersten Geburtstag ist die primäre Bindung im Normalfall sehr gefestigt.

PHASE DER GEGENSEITIGEN BEZIEHUNGEN

Etwa ab dem 2. Geburtstag, mit nochmals gestiegener Mobilität des Kindes, kann das Kind mehr und mehr Zeit ohne die primäre Bezugsperson verbringen.

Ein Kind hat eine sichere Bindung aufgebaut, wenn es das Gefühl der Verbindung auch dann aufrechterhalten kann, wenn es vorrübergehend von der Bindungsperson getrennt ist.

„Zusätzlich zum Bindungsverhalten nahm Bowlby an, dass es noch eine weitere Gruppe von Ver-haltensweisen gibt, die abwechselnd mit dem Bindungsverhalten auftreten und von den Kindern dann gezeigt werden, wenn sie sich sicher fühlen. Dieses Verhalten bezeichnete Bowlby als Explo-rationsverhalten und meinte damit das neugierige Auskundschaften und Erkunden der Umgebung, eine wichtige Voraussetzung für das Lernen und die Entwicklung des Kindes. Nach diesem Modell suchen Kinder immer dann die Nähe zur Mutter, zum Vater oder zu einer anderen wichtigen Be-zugsperson, wenn sie unsicher sind oder sich unwohl fühlen. Wenn sie dagegen sicher sind und sich wohl fühlen, bewegen sie sich weg und erkunden ihre Umgebung.

Beide Verhaltensweisen stehen im ständigen Wechsel, wobei die erwachsene Bezugsperson als

”sichere Basis“ genutzt wird. Man kann sich dies ähnlich einer Wippe vorstellen: fühlt sich das Kind sicher und vertraut, so steigt sein Explorationsverhalten an und das Bindungsverhalten sinkt. Fühlt es sich unsicher oder ängstlich, so steigt sein Bindungsver-halten, d.h. Nähe- und Kontaktsuchen an und das Explorationsverhalten lässt nach.“

(www.familienhandbuch.de)

Babys werden nicht unselbständig, wenn ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Im Gegensteil, genau dieses Verhalten der Eltern führt dazu, dass das Basislager, die Eltern-Kind-Bindung gesund und stark wird. Verwöhnen heißt Kindern Dinge abzunehmen, die sie alleine machen könnten. Babys haben noch nicht die Möglichkeit sich selbst zu regulieren. Sie brauchen Hilfe sich wieder zu beruhigen, wenn sie sich einsam fühlen oder sich erschreckt haben, oftmals brauchen sie Begleitung in den Schlaf, sie sind auf unsere Unterstützung angewiesen, wenn es um die Nahrung und Pflege geht. Die Qualität der Eltern-Kind-Bindung hat Einfluss auf alle weiteren Beziehungen im Leben.

Babys brauchen Kommunikation mit ihren Eltern, um die Bindung zu stärken. Kommunikation durch Gesten und Mimik und Worte aber in den ersten Monaten läuft ein Großteil der Kommunikation über Körperkontakt.

Aktuelles aus der Gehirnforschung:

In den ersten Jahren entwickeln sich linke und rechte Gehirnhälfte unterschiedlich schnell. So entwickelt sich die rechte Gehirnhälfte, die für das intuitive Denken und auch emotionale Fähigkeiten zuständig ist, in den ersten 30 Monaten schneller als die linke. Diese Phase ist damit für die Entwicklung der sozialen und emotionalen Intelligenz verantwortlich. Anschließend, ungefähr ab 33. Monat verlangsamt sich die Entwicklung der rechten Gehirnhälfte und mit 36 Monaten dominiert dann die linke Gehirnhälfte. So werden in den ersten 2 ½ Jahren zuerst die Grundlagen für die emotionale Intelligenz und erst im Anschluss die der kognitiven Intelligenz gelegt. Zuviel Stress in der Phase des Bindungsaufbaus führt zur Ausschüttung des Stresshormons Cortisol.

Ein über längerem Zeitraum erhöhter Cortisolspiegel bewirkt eine Beeinträchtigung der Gehirnentwicklung.

Wenn in dieser sensiblen Phase die positiven Erfahrungen eindeutig überwiegen und Stresserfahrungen die Ausnahme bilden, gewährleistet dies die Bildung der emotionalen Intelligenz des Kindes. Dies ist eine Voraussetzung für die gesunde kognitive Entwicklung

Daher gilt: Damit ein Kind sich seiner Umgebung zuwenden und spielen und lernen kann muss zuerst das Bedürfnis nach Bindung erfüllt werden. Also erst Bindung, dann Bildung!

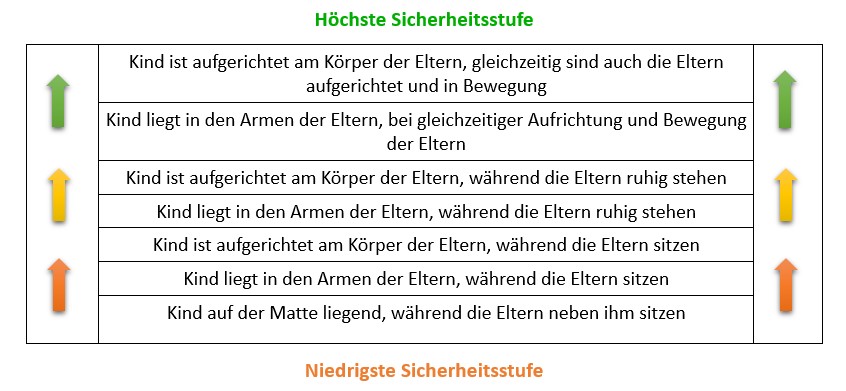

Hierarchie der Sicherheitsstufen (nach Thomas Harms)

Tragen aus evolutionärer Sicht

Oder: Warum möchten unsere Kinder getragen werden?

von Yvonne Steuer-Zeh

Wer kennt das nicht: Babys die sich angekuschelt an die Körper ihrer Eltern am aller wohlsten fühlen und wohlgemeint warnende Hinweise an frischgebackene Eltern: Tragt euer Baby nicht so viel herum, ihr verwöhnt es sonst und dann hängt es immer an Euch und lässt sich nie mehr ablegen! Die meisten Eltern gehen heute instinktiv und aus dem Bauch heraus auf die Bedürfnisse ihrer Kinder ein. Babys werden nach Bedarf gestillt, sie werden gewiegt, man schmust mit ihnen und sie werden getragen. Trotzdem herrscht oft viel Verunsicherung bei den Eltern. Die Gesellschaft erwartet von Euch oft genau das Gegenteil dessen was Euch Euer Bauchgefühl sagt. Warum also möchten unsere Kinder so gerne getragen werden?

Wer kennt das nicht: Babys die sich angekuschelt an die Körper ihrer Eltern am aller wohlsten fühlen und wohlgemeint warnende Hinweise an frischgebackene Eltern: Tragt euer Baby nicht so viel herum, ihr verwöhnt es sonst und dann hängt es immer an Euch und lässt sich nie mehr ablegen! Die meisten Eltern gehen heute instinktiv und aus dem Bauch heraus auf die Bedürfnisse ihrer Kinder ein. Babys werden nach Bedarf gestillt, sie werden gewiegt, man schmust mit ihnen und sie werden getragen. Trotzdem herrscht oft viel Verunsicherung bei den Eltern. Die Gesellschaft erwartet von Euch oft genau das Gegenteil dessen was Euch Euer Bauchgefühl sagt. Warum also möchten unsere Kinder so gerne getragen werden?

Weil sie biologisch gesehen Traglinge sind!

Definition Tragling: (Hassenstein 1970) Ein Tragling ist ein Säugetierjunges, welches sich nicht selbstständig fortbewegen kann und deshalb auf die Hilfe eines (an ihn gebundnen) Erwachsenen angewiesen ist.

Warum Tragling?

Lange hat man das Menschenbaby in das Nesthocker/Nestflüchter-Schema eingegliedert. Da allerdings weder die Merkmale eines Nesthockers (Augen und Ohren nach der Geburt verschlossen, Muttermilch wesentlich fettreicher als die für Menschen) noch die eines Nestflüchters auf das Menschenbaby richtig zutreffen, hat man etwas weiter geschaut. 1970 dann hat der Biologe Hassenstein den Jungentypus des Traglings eingeführt. Menschenbabys sind aktive Traglinge, wie zum Beispiel auch alle Affenarten. (Zur Gruppe der passiven Traglinge gehören die Beuteltiere)

|

-Runde Wirbelsäule und nach vorne orientierte Hüfte -O-Beine -Sichelfüßchen |

|

Mororeflex, zum "nachgreifen" in Schreck- und Sturzsituationen |

|

Greif- und Klammerreflex |

|

Anhock-Reflex beim hochnehmen, das Kind bereitet sich aufs getragenwerden vor und zieht die Beine an den Bauch (an der mütterlichen Hüfte passen Kind und Mutter wie Schlüssel und Schloss zusammen) |

Woher stammen diese Reflexe und Ausprägungen?

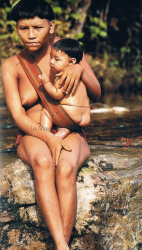

Hier hilft uns ein Blick auf die Stammesgeschichte des Menschen. Der Tragling ist angepasst an das nomadische Leben unserer Vorfahren. Als diese von „Höhle zu Höhle“ zogen, musste das Baby überall mit hin getragen werden und lebte in den ersten Monaten quasi am Körper der Mutter oder der betreuenden Person. Bis es in der Lage war sich selber fortzubewegen und der Meute zu folgen. Der „runde“ Oberkörper des Kindes, die angehockten, leicht o-förmigen Beinchen, die Sichelfüßchen und schlussendlich die Fähigkeit sich mit Händen (und Füßen, Zehen) festzuklammern, sorgten dafür, daß das Baby sehr angenehm, und als wir noch Fell hatten auch ohne aktive Unterstützung, getragen werden konnte. Das Fell haben wir verloren, der Klammerreflex hat sich abgeschwächt, ist allerdings in den ersten Lebensmonaten des Babys noch schön zu beobachten. (Frühchen könnte man mit Händen und Füßen erfolgreich an eine Wäscheleine hängen. Sie sind in der Lage ihr eigenes Gewicht zu halten).

Genauso wie der Mororeflex, der noch lange ausgelöst werden kann, zum Beispiel durch zu rasches Ablegen des Kindes mit Kopf in Rückenlage. (Wickeltisch)

Emotionaler, auf Bindung zielender Reflex des Traglings: Das sog. Kontaktweinen.

Jeder kennt es: Babys werden nicht gerne abgelegt. Viele weinen schon bevor man sie überhaupt auf der Unterlage abgelegt hat, sobald sie keinen Körperkontakt mehr haben. Andere tolerieren dies etwas länger. Emotionaler Stress ist es für das Baby im einen wie im anderen Fall, denn es muss, heute nicht mehr ernsthaft begründete, in der Höhle vor einigen tausend Jahren aber real vorhandene, Todesangst vor dem Fressfeind erleiden. Nicht in der Lage sich selber fortbewegen und vor dem potentiellen Feind fliehen zu können, muss das Baby dafür sorgen, dass es niemals lange abgelegt oder gar irgendwo vergessen wird. Es macht lautstark auf sich aufmerksam wenn es sich plötzlich ohne den Kontakt zur Mutter oder betreuenden Person wiederfindet.

Dies nennt man das Kontaktweinen. Es ist die Ausprägung, die uns Traglinge so stark vom Nesthocker unterscheidet. Der Nesthocker hat genau diesen Reflex nicht. Ein Nesthocker muss oft lange Zeit alleine im Nest verharren (fetthaltigere Muttermilch) während die Eltern sich auf Futtersuche befinden. Ein lautstarkes auf sich aufmerksam machen, würde hier den Fressfeind anlocken und somit den Tod bedeuten.

Ein friedlich in der Wiege schlummerndes Kind ist ein wundervoller Anblick. Abgelegt sein funktioniert für viele Babys aber nur dann wenn sie sich absolut sicher fühlen und auch dann nicht allzu lange. Die meisten signalisieren recht schnell und eindringlich, daß der Verlust des Körperkontakts sie in eine, für sie vermeintlich bedrohliche, Situation bringt.

Ihr werdet jetzt einwenden wollen, daß wir mittlerweile im 21. Jahrhundert leben, daß wir heutzutage keine Angst mehr vor dem Fressfeind haben müssen und Babys auch niemals einfach irgendwo vergessen würden.

Steinzeitbabys und Steinzeiteltern

Unsere Babys wissen dies nicht. Sie kommen als richtige „Steinzeitbabys“ zur Welt und folgen einfach Ihrem angeborenen überlebensinstinkt wenn sie lauthals losweinen sobald der Körperkontakt zur Mutter nicht mehr da ist. Von vielen wird dieses Verhalten als „es hat Dich aber schon schön im Griff“ abgetan. Die Tatsache, daß auch wir Eltern aufgrund unserer evolutionären Ausstattung „steinzeitmäßig“ richtig reagieren würden wenn uns niemand verunsichern würde, erklärt dieses ambivalente Gefühl aus meinem Eingangstext bei vielen Eltern von Heute.

Unsere Babys wissen dies nicht. Sie kommen als richtige „Steinzeitbabys“ zur Welt und folgen einfach Ihrem angeborenen überlebensinstinkt wenn sie lauthals losweinen sobald der Körperkontakt zur Mutter nicht mehr da ist. Von vielen wird dieses Verhalten als „es hat Dich aber schon schön im Griff“ abgetan. Die Tatsache, daß auch wir Eltern aufgrund unserer evolutionären Ausstattung „steinzeitmäßig“ richtig reagieren würden wenn uns niemand verunsichern würde, erklärt dieses ambivalente Gefühl aus meinem Eingangstext bei vielen Eltern von Heute.Die Gesellschaft erwartet von uns Eltern oft, daß sich unsere Baby´s wie Nesthocker verhalten. Daß sie nicht weinen, daß sie lange alleine bleiben können.

Verzweifelt nicht, wenn Euer Baby so nicht funktioniert! Ihr macht nichts falsch. Folgt Eurem Instinkt und stellt Euch die Frage: Was sagt der Bauch?

Menschenkinder sind biologisch gesehen Traglinge

Traglinge sind Säugetierjunge (z.B. Affen, Beuteltiere, Fledermäuse), die von einem Elternteil getragen werden weil sie sich noch nicht selber fortbewegen können und auf die Betreuung und Wärme angewiesen sind, nicht in einem Nest zurückgelassen werden können. Anders als bei Nesthockern oder Nestflüchtern sind sie körperlich ganz gezielt darauf ausgerichtet ihre ersten Lebensmonate am Körper der Mutter (der betreuenden Person) zu verbringen und sich erst allmählich, mit steigenden Muskelkräften, von dieser zu lösen.

Traglinge sind Säugetierjunge (z.B. Affen, Beuteltiere, Fledermäuse), die von einem Elternteil getragen werden weil sie sich noch nicht selber fortbewegen können und auf die Betreuung und Wärme angewiesen sind, nicht in einem Nest zurückgelassen werden können. Anders als bei Nesthockern oder Nestflüchtern sind sie körperlich ganz gezielt darauf ausgerichtet ihre ersten Lebensmonate am Körper der Mutter (der betreuenden Person) zu verbringen und sich erst allmählich, mit steigenden Muskelkräften, von dieser zu lösen.Das neugeborene Menschenkind zeigt, wie alle anderen Traglinge auch, einen starken Greif- und Anklammerungsreflex der zum Beispiel durch plötzliche Bewegung ausgelöst wird (zB.Mororeflex). Erwähnenswert ist die Tatsache das Neugeborene die ersten 2-3 Monate die Hände fest zu Fäusten geballt haben und dieser Griff sich erst nach dieser Zeit langsam öffnet. Es ist also auf eine dauernde Tragesituation ausgerichtet. Dieser Klammergriff wird besonders fest wenn das Kind saugt oder müde ist und einschlafen will. Dann nämlich, wenn alle Aufmerksamkeit auf die Nahrungsaufnahme gerichtet ist oder das Kind einschlafen will, ist die Möglichkeit herunter zu fallen am größten. Auch die Spreiz-Anhock Haltung die ein Baby einnimmt wenn man es an seinen Körper nimmt ist ein eindeutiges Indiz dafür das der Mensch ein Tragling ist. Legt man es ab fühlt es sich verlassen und beginnt zu schreien wobei es die Arme ausstreckt und die Beine an den Bauch nimmt und die Fußinnenflächen nach innen dreht. Diese Haltung signalisiert: Ich möchte getragen werden, nimm mich an Deinen Körper.

Außer diesen archaischen Reflexen aus einer frühen Traglingszeit gibt es noch andere Verhaltensmerkmale die bis heute geblieben sind. Besonders die Tatsache das Bewegung einen Säugling beruhigt. Bewegtwerden versichtert ihm, nicht verlassen zu sein. Körperkontakt ist deshalb das Beruhigungsmittel schlechthin für Baby´s und Kleinkinder. Wo Erwachsene empfindlich auf eine Bewegung ihres Schlafplatzes reagieren und aufwachen, bedeutet es für den Tragling gerade das Gegenteil, nämlich Beruhigung und Sicherheit.